Wie klang einst Latein oder Altgriechisch?

Auf der Welt werden momentan ca. 7.000 unterschiedliche Sprachen gesprochen. Man schätzt, dass monatlich zwei von ihnen mit ihrem letzten Sprecher verloren gehen. Eine Vielzahl von Sprachen sind so bereis ausgestorben – oft ohne die geringste erkennbare Spur zu hinterlassen.

Auf der Welt werden momentan ca. 7.000 unterschiedliche Sprachen gesprochen. Man schätzt, dass monatlich zwei von ihnen mit ihrem letzten Sprecher verloren gehen. Eine Vielzahl von Sprachen sind so bereis ausgestorben – oft ohne die geringste erkennbare Spur zu hinterlassen.

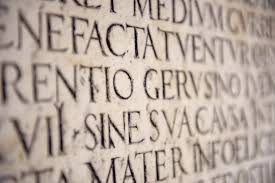

Um diese Sprachen wieder zum Leben zu erwecken, wenden Linguisten verschiedene Methoden an. Einige der verschwundenen Sprachen haben eine Schrift entwickelt, die wir heute decodieren können. Aber ihren Inhalt zu verstehen, bedeutet nicht zwingend, auch zu wissen, wie sich die Sprache anhörte. Dazu benötigen wir historische Dokumentation, die ihre sprachlichen Laute – die Phonetik – beschreiben. Allerdings erfahren wir daraus nur etwas über den betreffenden Zeitabschnitt, denn die gesprochene Sprache entwickelt sich schnell.

Die beste Vorgehensweise, um die Laute einer Sprache nachzuvollziehen, ist der Vergleich mit ihren Tochtersprachen, um daraus auf die mutmaßlichste Entwicklung zu schließen.

Wir können z.B. den lateinischen Laut, den wir mit dem Buchstaben »g« schreiben, aus den Romanischen ableiten, da sich die romanische Sprache aus dem Lateinischen entwickelten. Die romanischen »g«-Laute werden vor den meisten Konsonanten und vor den Vokalen »a«, »o« und »u« als als Verschlusslaut (Plosiv) gesprochen. Ein Beispiel dafür wäre das französische Wort für Junge, »garçon«. Vor dem »e« und dem »i« jedoch bilden sie einen Reibelaut (Frikativ), wie z.B. das französische Wort »genre«. Allerdings wird dieses weiche »g« in jeder romanischen Sprache verschieden ausgesprochen.

Daraus folgt: Im historischen Latein handelte es sich um einen Verschlusslaut; erst später entwickelten sich die Reibelaute – weil sie sich vor »e« und »i« bequemer aussprechen lassen: Das frikative »g« ist näher an der Artikulation der hellen Vokale »e« und »i«, da sich die Zunge in diesen Fällen nach vorne bewegt, während das plosive »g« einer Rückwärtsbewegung der Zunge bedarf. Dessen Verschwinden vor »e« und »i« in den lateinischen Tochtersprachen liegt also daran, dass sich »ge« und »gi« als Reibelaut leichter aussprechen lassen. Auf diese Weise kann man Phoneme historischer Sprachen ziemlich genau zurückverfolgen. Das gilt zwar immer nur für eine bestimmte Epoche, aber wenn man den gemeinsamen Stammbaum berücksichtigt, lässt sich auf die Aussprache in anderen Perioden schließen.

Für die Rekonstruktion der Laute einer Sprache, können die Tochtersprachen herangezogen werden

Wir können diese Methode auch auf Sprachen übertragen, für die es keine Schriftzeugnisse gibt. Das beste Beispiel ist die indogermanische Ursprache, die laut einigen Theorien vor rund 8.000 Jahren verschwand, aber ein großes Erbe hinterließ: im Lateinischen, im Griechischen, in den germanischen und in vielen weiteren Sprachen. Anhand dieser Nachfolger können wir die Laute des Indogermanischen heute noch nachvollziehen. Ein Beispiel: Um auf die Aussprache des indogermanischen Wortes für »Vater« zu schließen, betrachtet man seine Nachkommen etwa im Lateinischen und Griechischen (»pater«), Sanskrit (»pitar«), Deutschen (»Vater«) und Englischen (»father«). In den drei ältesten Sprachen, Griechisch, Latein und Sanskrit, beginnt das Wort mit dem Phonem »p«. Also ist davon auszugehen, dass das auch für das Indogermanische gilt. Es ist außerdem einfacher, den Übergang von »p« zu »f« zu erklären als den in umgekehrter Richtung, weil ersterer die Artikulation erleichtert. Aus denselben Gründen dürfte das dritte Phonem eher der Verschlusslaut »t« gewesen sein als ein Reibelaut wie im englischen »father«.

Andere Varianten sind zwar denkbar, aber weniger wahrscheinlich – und so lässt sich rekonstruieren, wie eine seit Jahrtausenden verschwundene Sprache vermutlich einmal geklungen hat.